全国统一学习专线 8:30-21:00

来源: 湖州市南太湖双语学校 编辑:佚名

青少年电影课程是湖州帕丁顿双语学校的一门社团课程,主要*含三个部分:小学部的表演课、中学部的Maya动画课和编导课。而这三门课有一个共同的目标,就是通过与电影有关的学习活动让孩子们跨进“第4区”。

什么是“第4区”呢?

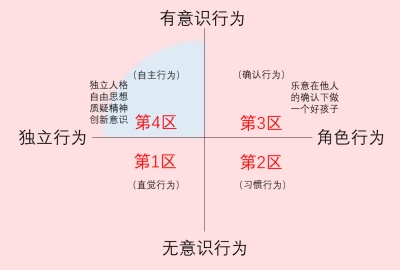

在社会心理学领域,心理学家把一个人的行为发展进行了如下图的分析:

心理学家认为:如果一个人不能或不愿意进入“第4区”,只有“第3区”的角色意识,那么就没有独立人格、自由思想、质疑精神、创新意识,人格是有缺陷的。

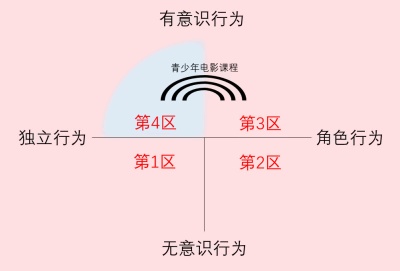

所以,在最近一年的教学活动中,老师一直希望通过青少年电影课程让孩子们接触到世界各地的优秀电影以及这些电影背后的故事,并通过解析、模仿这些电影中的编剧思维来培养孩子们的哲学思辨、科学思辨和美学思辨能力,从而帮助他们拥有独立人格、自由思想、质疑精神和创新意识。这就像是在“第3区”和“第4区”之间搭建了一座桥,用来帮助孩子们跨越“第3区”、进入“第4区”(如下图)。

而当一个人跨进了“第4区”,或多或少地拥有了上文中提到的思维方式,那么将来无论做什么都可以在一定程度上避免盲从和偏激,精神世界也会更加富足。

下面,是青少年电影课程中两个比较受孩子们欢迎的案例。

中学部编导课

众所周知,艺术源于生活。所以中学部编导课的孩子们几乎每节课都会接触到新闻报道和时事评论,而这些正是编写剧本的素材,比如下面这篇:

孩子们在读完报道和评论后,对这个“听话”的“笨”女孩儿(后面剧中化名茉莉)产生了深深的同情。但是,把这样的报道改编成剧本,如果不经过处理,通常会有两种可能。

编剧照搬照抄新闻事件,剧本的内容过于压抑,不适合青少年观看。

编剧“一根筋”地去改编,表达过于偏激,不适合青少年观看。

那么,如何“破局”,帮助孩子们写出适合青少年观看的剧本呢?

老师用两部根据真实事件改编的电影和一张编剧思维图为孩子们搭建了一座桥梁,帮助他们进入“第4区”。

在观看电影、对照影片人物原型、分析编剧思维图之后,孩子们明白了电影是生活的艺术化呈现,所以作为编剧,有时需要通过改变故事的时间线、地点线、人物线或事件线来实现这种艺术化。了解了这些以后,对于改编那篇关于法学院大学生的报道,孩子们的脑海中也慢慢浮现出了许许多多的“如果”:

1. 如果茉莉的爸爸不是“妻管严”,有自己的主见,那么茉莉就会寻求爸爸的帮助,悲剧可能就不会发生。(人物线)

2. 如果茉莉能勇敢地告诉妈妈自己的兴趣爱好,表达自己的真实想法,妈妈就有可能支持她,悲剧可能就不会发生。(人物线)

3. 如果茉莉的日记是在她生前被妈妈发现的,悲剧可能就不会发生。(时间线)

4. 如果茉莉的妈妈能有一次“失去茉莉,但又失而复得”的经历,悲剧可能就不会发生。(事件线)

5. 如果茉莉当初进了另外一所中学,而那所中学的老师发现了茉莉的兴趣爱好,并积极和家长沟通,而不是像茉莉就读的那所中学一样无能地、一味地顺从茉莉妈妈的无理要求,那么悲剧可能就不会发生。(地点线)

这些“如果”把孩子们引入了“第4区”去想象、探索、创造、批判、审视、反省、推理……最终,孩子们打破了新闻报道原有的格局,创编了剧本《茧房中的茉莉花》。这个剧本和原型**的区别就在于:通过改变时间线、人物线和事件线,让观众在跌宕起伏、催人泪下的剧情中看到了打开心灵桎梏的希望,给了故事中的主人公茉莉一个温暖的结局。

“如果”——只有两个字,却让孩子们从“第3区”跨进了“第4区”,从“收集新闻素材”走向了“提出新的观点”。两字之差,一区之隔,却是云泥之别。

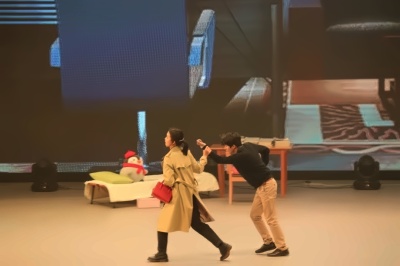

之后,随着排练的展开,孩子们在老师的指导下,又完成了配乐、舞美和灯光的设计,剧本也日臻完善。最后,在艺体中心、心理中心老师们的全力配合下,《茧房中的茉莉花》登上湖州市中小学生文艺汇演的舞台,并收获了掌声和荣誉。

小学部表演课

小学生**的特点就是乐于表达、喜欢上台表演,所以在小学部开设表演课是非常受欢迎的。比如这学期的绘本剧《喂,小蚂蚁》,就非常吸引孩子们。

下面是这个故事的梗概:

一个小男孩儿想踩死一只小蚂蚁,他给自己找了很多踩死小蚂蚁的理由,但是小蚂蚁也有很多不能踩死“我”的理由。于是,一场好戏上演了……

故事很简单,却提出了一个严肃的哲学问题,就是尊重。像这样带有哲学思辨的绘本剧,孩子们要演得精彩是有难度的。比如,发声、台词、形体这些细节如何拿捏到位?尤其是台词,想要精彩肯定离不开对原有台词的二度创作。那小学生又该如何创作呢?

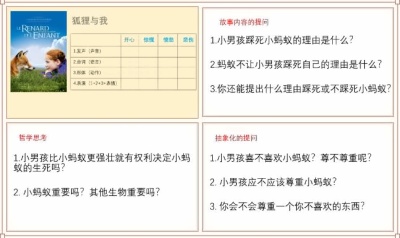

这里,老师用一部电影和三组问题为孩子们搭建了一座桥梁,帮助他们进入“第4区”。

通过观看电影,孩子们搜集到了小姑娘和狐狸在开心时、惊慌时、愤怒时、悲伤时的声音、语言、动作和表情,而这些细节在人和动物身上,很多都是共通的。这就为表演小男孩儿和小蚂蚁做好了细节呈现的准备。

而接下来的三组楼梯式问题,就像是孕育台词的助产士,全程呵护孩子们的思路,引导他们一步一步进入深度思考。当孩子们的讨论结束,小男孩和小蚂蚁唇枪舌剑、精彩绝伦的对白也应运而生。

在这之后,老师还设计了一个请孩子们模仿这三组楼梯式问题,对《狐狸与我》这部电影进行提问的环节。大部分孩子能够提出关于电影内容的问题和抽象化的问题,有少部分孩子能够进行哲学思考。比如:

小姑娘喜欢狐狸就有权利限制它的自由吗?

小姑娘喜欢狐狸就可以占有它吗?

狐狸理解小姑娘的爱吗?

小姑娘理解狐狸的爱吗?

这些问题的提出,意味着孩子们哲学思辨的触角正在向四周展开。相信通过长时间的训练,孩子们的思维会变得更加敏捷,思考会更加通透,表演自然也会透出智慧的光芒。

从最初的设想到现在,青少年电影课程已经开展了近两年时间。虽然成绩不多,但老师们一直在带领着孩子们学习、发现、努力着。往后的路上会有更多的惊喜吗?我们期待着!

有孩子、有电影,一路都是满满的幸福!

湖州市南太湖双语学校报名、校园参观及了解招生动态,请: ,或通过下方报名通道登记。